Diana Balboa, una vida creativa y rebelde

En los próximos días tendrá lugar un homenaje especial a la artista, en el Taller Experimental de Gráfica de La Habana (TEGH), institución que celebra su 63 aniversario y que ha sido la casa matriz de Diana.

En homenaje a sus 80 años, la excelencia artística y técnica de Diana Balboa se pondrán literalmente en evidencia, con la exposición personal -durante el mes de agosto del 2025- cuyo título dice de su inquietud creativa: «Jugando con el Futuro». Foto: Rosa María Fernández

5 de agosto de 2025 Hora: 04:01

Sin más acá, ni más allá, en esos días de profunda intimidad pandémica, donde todo era silencio e incertidumbre, comencé a escuchar la música y la voz de Sara González. Una artista que siempre admiré, pero que nunca conocí. Entonces me preguntaba por qué no se escuchaban sus canciones, con excepción de los días épicos.

Diana Balboa me atendió con curiosidad y gentileza, en su alta terraza de la calle Línea que conocen todos los amigos trovadores de Cuba. Nunca había estado allí, quizá por eso percibí de inmediato la energía de Sara por doquier.

Me escuchó con paciencia, pero más tendría que poner ella de su parte para remover una historia tan profunda e intensa, porque tempranamente le dije, quiero hacer un libro de testimonios. Hay que traer a Sara al presente.

A partir de ahí, su colaboración fue total e hizo lo imposible por llevar la historia a unas cuantas sesiones de diálogos, sabiendo que sacudiría su propia vida, en esos días en que todos necesitábamos la más absoluta paz.

Estos recuerdos forman parte del testimonio de la reconocida pintora cubana Diana Balboa, compañera de la vida de Sara González por más de 30 años. Ella, junto a fundadores de la Nueva Trova cubana, encabezada por Silvio Rodríguez e importantes personalidades, ofrecieron testimonios exclusivos en forma de homenaje al 50 aniversario del MNT y al icono en que se convirtió Sara, a través de un libro titulado “La pasión sin matices”, disponible en Amazon.

Diana Balboa en breve cumple 80 años y hoy se trata de ella, quien ha dedicado su vida plena a ser pintora, grabadora, dibujante, ceramista y cuya obra está considerada patrimonio de la cultura cubana.

Diana, la maestra

La primera vez que vi a Sara González, ella tenía 16 años. Fue en una escuela al campo en Vertientes, Camagüey, donde se había convocado a los estudiantes de las Escuelas de Arte de La Habana, para sembrar caña durante 45 días.

En aquello que fuera un ex campamento de la Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP), nos acomodaron en tres naves de buena construcción, más otra de guano y tablas. A las mayores nos pusieron en la más endeble y a las más jóvenes, en las de mampostería, porque estarían mejor resguardadas.

Para entonces yo era trabajadora, pero me habían dejado excedente. Estudié magisterio, aunque siempre me gustó dibujar, pintar. A buena hora llegué a un Instituto de suelo, fertilizantes y alimentación del ganado, donde fui ubicada en un Departamento para elaborar los medios didácticos de enseñanza y las maquetas.

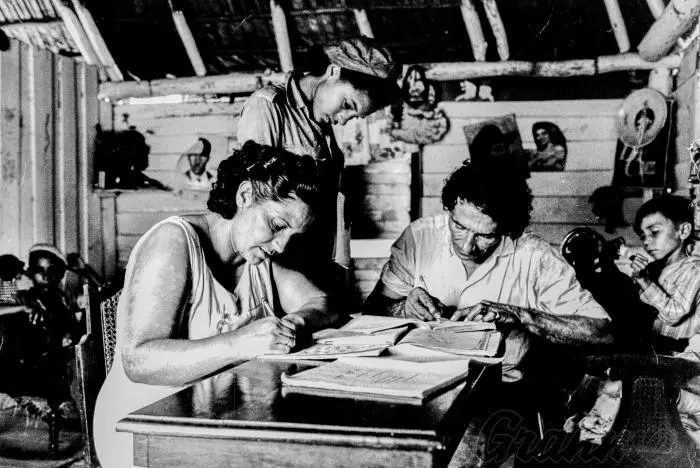

Mi primera prueba fue como brigadista Conrado Benítez. En esa exploración tantearía lo que vendría después, cuando me fui a alfabetizar. Pero antes, a mi brigada la enviaron a la granja San Cristóbal en Pinar del Río. Allí estuvimos tres meses, cuando ya había comenzado la convocatoria de los Brigadistas.

Fíjate cómo eran aquellos tiempos, que a nosotros nos dejaron olvidados en Pinar del Río. Como la Campaña de Alfabetización había comenzado, decidimos que, terminado nuestro trabajo, nos iríamos de allí. El primero de mayo me fui con nuestra brigada para Varadero, donde concentraron a los brigadistas para un curso de instrucción. Pero antes, te cuento qué pasó en Pinar del Río, donde hice mi trabajo con la cooperativa Pinar del Río-2, en San Cristóbal.

Recordemos que era el año 1961. Al comienzo de la Revolución, una vez cerrados todos los prostíbulos, algunas de las mujeres que se querían “rehabilitar”, las llevaron a trabajar al campo, donde también tendrían la oportunidad de alfabetizarse. O sea que debíamos enseñar a las mujeres que fueron prostitutas de la playa de Marianao. En aquel lugar había una Brigadista obrera, un Maestro voluntario y yo, que estaba por la Asociación de Jóvenes Rebeldes. Los tres estábamos al frente de la brigada conformada por diez personas.

El Maestro se quedó en la Cooperativa, la otra compañera fue para el Barrio de ‘Chica Coja’ y yo fui para la Tomatera, junto a dos brigadistas mayores. Nos seleccionaron porque necesitaban gente responsable para trabajar con las mujeres y no sabíamos cómo sería su comportamiento hacia nosotras. Fueron más de cien mujeres y la mayoría eran analfabetas. Unas cuarenta alumnas quisieron aprender en la Tomatera, que estaba a nueve kilómetros del centro de la Cooperativa, ubicada en lo que había sido la finca de los dueños de aquel lugar.

No creo haber conseguido una alfabetización total, pero sí parcial. Ellas mostraban gran interés, particularmente por la aritmética. Eso lo tenían muy claro, era como una especie de justicia poética por todo lo que les habían quitado. Sobre todo, querían aprender a sacar cuentas. En tres meses avanzaron todo lo que pudieron en el conocimiento de las matemáticas, aunque no fue suficiente para todas, porque también dependía del interés individual. Yo estaba al frente de aquella gestión, con sólo quince años.

También en Pinar del Río estuvimos en un momento de mucha tensión nacional, por la lucha contra bandidos. Los alzados contra la Revolución rondaban por allí, cuando nos sorprendió el ataque a Playa Girón. En ese momento tenía un novio con quien me casé, él era combatiente del ejército y por eso sabía que el Che estaba en Pinar del Río. Parte de nuestra tarea fue cuidar a unas presas políticas. Dijeron que eran personas no confiables en un momento de agresión a Cuba, por eso las recogieron cuando estalló Girón.

Esas son historias de las que no se hablan, pero tengo testigos y no es un perro, la madrugada y el frío. Hay una amiga de esa época que vive aquí cerca. Las mujeres estábamos allí, justo en la puerta de aquella nave portando un inmenso fusil. La brigadista obrera, Elsa Díaz Ulloa y yo, teníamos una subametralladora checa. El fusil era más grande que yo y además llevaba una pistola que mi novio me regaló, como si fuera un anillo de compromiso.

Aquella fue la primera vez que vi a Fidel. Él iba manejando un jeep, con una mujer argentina al lado. Ella observó que yo tenía puesto un uniforme militar, porque en esa época no teníamos ropa de alfabetizadora. Fidel, al darse cuenta que yo tenía un arma, comenzó a preguntar quién era yo. Fue cuando me dije: ¡la perdí! Él me regañó, porque para portar un arma, había que saber usarla. Fue cuando comenzó a explicarme cuantos accidentes con armas de fuego y muertes por tiros escapados, sucedían por entonces. Como a la argentina le llamó la atención, me pidió la pistola para verla. “Lista”, le quité el peine antes de mostrarla.

Él me devolvió el arma por encima de la argentina, que se quedó en el medio de los dos. Muchos años después tuve la fortuna de estar cerca de Fidel, con Sara por supuesto, por quien tenía una atracción especial, un magnetismo. También cuando uno lo tiene delante, lo olvidaba todo.

Pues salimos de Pinar del Río y nos fuimos a la aventura. Creíamos que por venir de una “zona caliente”, debíamos ser asignadas a la tarea más difícil. Es el reto de la juventud. Lo que nos movía no era exactamente el patriotismo, aunque lo había, sino esa capacidad de los altos riesgos que tienen los jóvenes.

A nosotras nos prometieron que seríamos Oficiales de la Campaña de Alfabetización, por eso nos presentamos en Ciudad Libertad (La Habana), vestidas de uniforme verde olivo al día siguiente de regresar de San Cristóbal; de ahí a Varadero, desde donde nos montamos en un ómnibus que iba para el Escambray.

Todos los que estuvimos en Pinar del Río nos fuimos juntos, menos la Maestra y el Maestro Voluntario, ambos de veinte y tantos años, que los enviaron a otro lado. El grupo que fue al Escambray, se quedó en Fomento (Sancti Spíritus). No hace mucho fui al Museo de la Alfabetización y para mi asombro, no aparezco registrada como alfabetizadora.

Te cuento que llegamos a Veguitas de Jibacoa

―Veguitas: al sur de Santa Clara, la capital provincial, y a trece kilómetros de Manicaragua, la cabecera municipal. Todo su territorio es totalmente montañoso. Está bordeada por afluentes del río Arimao, el Caonao y el Mabujina.

Ahí, para hacer honor a los epítetos del momento, me nombraron “Comisaria Política de la Campaña de Alfabetización”. Viví desde mayo hasta septiembre, en casa de mi nueva “familia» en el Escambray, compuesta por un desmochador de palmas de cuarenta y tantos años, su mujer de veintitantos y su hermano, un adolescente de diecisiete años.

El desmochador aprendió a leer y malamente a firmar. Le daba mucho trabajo escribir, porque tenía las manos inflamadas por el trabajo, muy torpes para manejar un lápiz. En cambio, la muchacha y su hermano menor, salieron leyendo y escribiendo bastante bien. El jefe de familia se declaró alfabetizado porque aprendió a leer, aunque le recomendé que debía practicar la escritura. Estaba segura de que la lectura lo llevaría a la escritura. Hace poco, cuando se cumplieron cincuenta y siete años de aquella aventura, volví a Veguitas de Jibacoa.

Alguna vez hice una exposición sobre mapas, la titulé “Apuntes de viaje”. Sucedió cuando me empezaron a regalar mapas de todo tipo y me cayó uno del Escambray. Ese día marqué los lugares donde había estado. Cuando me visitó la colega “Marara” -Ana Margarita Valdespino y Villavicencio- le dije, vámonos con una mochila. Entonces, varias amigas se animaron a irse con nosotras, pero quisimos que fuera algo privado. Fuimos a encontrarnos con el pasado.

Llegar al Escambray fue difícil. Cuando fui la primera vez, sólo había caminos vecinales, pasos a orillas del río. Si te iba a ver tu familia, había que tirar del automóvil, porque cuando la lluvia decía presente, allí se quedaban varadas hasta las carretas con bueyes.

Yo viví en el valle intramontano, donde las únicas dos casitas que había eran de los hermanos Corcho, una tiendecita del pueblo y algunas casitas aisladas entre sí. Quienes nos llevaron allá recientemente, aseguraron que no encontraríamos a nadie de los de aquella época. Comenzamos a avanzar desde Manicaragua por una carretera de asfalto, atravesando los puentes sobre cada paso de río. Esa carretera va hasta el bellísimo Hanabanilla. Cuando alfabetizamos, estaban construyendo el embalse.

―No concluido durante el período prerrevolucionario y terminado en 1962. Actualmente cuenta con dos presas principales: Hanabanilla y Jibacoa; dos presas auxiliares y el aliviadero, donde vierten sus aguas los ríos Hanabanilla, Negro y Guanayara, y los arroyos El Trinitario, El Junco, Economía, El Solitario y El Cacao.

Esta reserva forestal de Cuba se ubica en el macizo montañoso del Escambray y no solo se destaca por su exuberante vegetación, sino también, por su microclima más fresco. En los alrededores del embalse pueden ser apreciados ejemplares de tocororos, cotorras, carpinteros reales y patos floridos, entre otras especies de aves endémicas que habitan la región, todo ello en un entorno que invita al descanso y la meditación, en estrecho contacto con la naturaleza. Entre otras preciosas joyas naturales, este lugar guarda a sus especies endémicas, como es el Sapo de Hanabanilla, que tiene allí su único hábitat.

Mientras nos adentramos en aquel lugar, no reconocíamos nada; era como estar en otra galaxia. Muchas casitas de mampostería, una cancha de básquet, otra de fútbol, naves, toda una comunidad donde viven al menos 300 personas. A los campesinos, los bajaron del Valle de Veguitas de Jibacoa, por un plan de desarrollo que se hizo cuando la lucha contra bandidos.

Fuimos a buscar datos acerca del Plan Escambray, que refuerzan la visión de Diana.

―El Plan Escambray, se creó para el desarrollo económico y social de la montaña. El área montañosa resultó propicia para la ubicación de bandas contrarrevolucionarias, caracterizadas por los abusos y crímenes cometidos. Más de 3.000 pobladores de estas localidades manicaragüenses participaron en los batallones milicianos y en las agrupaciones de lucha contra bandidos.

A partir de 1963, se realizaron obras en la educación, la salud, las comunicaciones, el deporte y la cultura. La sierra se hizo transitable por medios automotores. La señal de la Televisión Cubana, fue posible al construirse una nueva torre de 30 metros e instalarse nuevos transmisores. A la vez, creció el plan para la producción tabacalera, se creó el plan ganadero, se desarrolló el cultivo del café. Se construyeron cerca de una decena de consultorios médicos y la educación cubrió todos los niveles de enseñanza.

El chofer del auto afirmaba categóricamente que de allí todo el mundo se había ido e insistía que no fuéramos hasta allá, porque sería en vano. Fue tan concluyente que, si no hubiéramos estado seguras de querer volver, teníamos que haber virado a mitad del camino. ¡Qué suerte, la realidad fue todo lo contrario! La mayoría estaban allí, incluso retornaron los que fueron deportados hacia Pinar del Río, dada la situación con los alzados.

Cuando alfabetizamos, nos dimos cuenta de que algunas familias por el día eran nuestros alumnos y en la noche ayudaban a los alzados. ¿Por qué razón? Porque habían sido los señores y “capataces» de antes. El cacicazgo era muy fuerte, la dependencia, el temor y la inseguridad.

Nos dieron la tarea de proteger a aquellos muchachitos y muchachitas que estaban alfabetizando la zona, algunos de ellos con doce y trece años de edad. Todos los días ‘peinábamos’ los alrededores y visitamos a los brigadistas para ver cómo se encontraban.

―Así es esta historia de Cuba, donde se ubicaron alfabetizadores hasta en la casa del renombrado jefe de los bandidos, Congo Pacheco -Manuel Pacheco Rodríguez- y en la de su hermano Israel. Fue por insistencia, que aceptó la mujer del Congo y la hija. Cuentan que en algunas madrugadas, él llegaba a acostarse con su mujer y al niño maestro, lo mandaban a dormir desde temprano a un “vara en tierra” del patio. Nunca dijo nada, porque era la forma de demostrar que no se iba a acobardar.

Cuenta el periódico local, que por Limones de Cantero todos recuerdan cómo la noche del domingo 26 de noviembre de 1961, unos veinte bandidos llegaron a la casa del campesino Pedro Lantigua Ortega. Hubo lucha, lo decía su cuerpo de miliciano inerte, porque después de desarmarlo y torturarlo, lo ahorcaron junto al joven de dieciséis años Manuel Ascunce Domenech. Su cuerpo tenía catorce heridas punzantes y sus genitales contusionados. Era prácticamente un niño el alfabetizador de Sagua la Grande, quien, al aprehenderlo, gritó su sentencia: ¡Soy el Maestro!

Las bandas de alzados, alentadas desde Estados Unidos, intentaban ganar méritos para su futuro gobierno, con hechos sangrientos. Tras un combate de más de una hora, el 12 de abril de 1962, Congo Pacheco resultó con heridas múltiples y falleció dos días después en el hospital de Santa Clara. Cuenta la leyenda que no mató personalmente, pero ordenó los crímenes.

Unos días después de muerto el niño maestro, un 22 de diciembre de 1961, Cuba fue proclamada: “Territorio Libre de Analfabetismo”.

Desde inicios de 1961, en la Campaña de Alfabetización de Cuba, aprendieron a leer y a escribir 707 212 personas. En esta gesta participaron más de 100.000 jóvenes de las Brigadas Conrado Benítez. Unos 34 772 maestros y profesores voluntarios, 120 632 alfabetizadores populares y 13 016 del sector obrero, sumados como brigadistas Patria o Muerte.

Parecía imposible, pero 57 años después, empezamos a buscar a la familia que alfabetizamos. Comenzamos a indagar entre esos apellidos que son muy comunes y a veces, hasta se casan entre ellos. Un brigadista nuestro supo que en la casa donde enseñaba, existían relaciones incestuosas. Para ellos era común, ni siquiera era ‘pecado’ religioso, sino instinto.

Detrás de la casa enterraban a los niños que nacían muertos y malformados. El mismo brigadista se empeñó en crearles privacidad y haciendo hornos de carbón junto al campesino, logró ganarse su confianza y ayudarlos a crear cierta privacidad dentro del hogar, hasta ponerle puertas a las habitaciones.

Llegamos al Escambray buscando a mi alfabetizado Alberto Fuentes Corcho, pero ya había muerto y su hermano Pito, también falleció. Entonces nos dijeron que conocían a su hijo y de ahí llegamos a Vito, un hermano muy mayor, sordo y con la cabeza un poco ida.

La familia de Vito estaba extrañada por nuestra visita, hasta que le dijimos que fuimos las alfabetizadoras de su hermano. Entonces entendieron y por esas cosas bellas de los campesinos, nos dijeron, pues si se espera un poco se lo traemos, porque lo vamos a “arreglar”. Es costumbre de campo, que no te muestran a su viejo con la apariencia de cada día, primero lo asean, lo visten mejor, hasta estar presentable para una visita.

Vito se sentó frente a mí y yo me preguntaba, cómo le refresco la cabeza a este hombre. Entonces recordé un nombre. Le digo: Vito, usted fue alumno de Magnolia. Cuando dije ese nombre se le iluminó el rostro y dijo: esa mujer fue muy buena conmigo. ¡Ahí se conectó!

Me encontré al que era chiquitico de cuatro años, hecho un hombre. Allí estuvimos todo el día, fuimos al río haciendo memoria de lo vivido y llegamos hasta el Hanabanilla.

Mi colega no encontró a su familia y por eso me sentía frustrada, de manera que volvimos al día siguiente. Se nos sumó (Ramón) Silverio, director del Mejunje. Nos buscó un auto Lada y otra vez nos fuimos para el Escambray.

Conversamos con una señora llamada Rosa, que por entonces tendría unos dieciocho años. Ella es la que menciona el apodo de alguien y ahí mismo se hizo el milagro. Llegamos a la casa de una hija de la madre alfabetizada. Cuando nos encontramos, le dijo a la Maestra que su madre siempre aseguró, “ella va a volver a verme”; pero murió poco tiempo antes de que llegáramos.

La hija nos pidió permiso, fue a la habitación y regresó a la sala con unas fotos en blanco y negro que su madre guardaba celosamente. Sacó un sobre de nylon con varias fotografías, de cuando nuestras familias nos visitaban. Nos hacíamos fotos y algunas de ellas fueron enviadas un tiempo después. Marara le había dedicado las fotos a su alumna y aún las tenían allí, como para cerrar este círculo de la memoria.

Al salir de la casa, nos encontramos a una muchacha llenando unas bolsas de tierra para sembrar posturas, nos dijo que ella era la Maestra del pueblo. Les explicamos el propósito del viaje y preguntamos por las necesidades de la escuela. Libros, nos dijo. Ya se han leído todo lo de la biblioteca. Queremos Literatura.

En La Habana hablamos con todos los amigos y volvimos con donaciones. El Consejo de las Artes Plásticas tuvo la gentileza de colaborar y nos puso el transporte. Llevamos los libros, discos de CD, porque tenían reproductores, internet y teléfonos móviles.

La vida con Sara fue de mucha movilidad, viajamos por toda la isla. Era una artista de ir a cantar a los lugares insospechados, pero lamento que no tuve ocasión de llegar con ella al Escambray. (Fragmentos del libro “La Pasión sin matices”).

Diana, la artista

Por sobre todas las cosas, Diana es una grabadora por excelencia, además de su fructífera experiencia en la pintura, el dibujo, la cerámica, la orfebrería y el diseño gráfico.

La formación autodidacta y su carácter de infatigable creadora, la han llevado a consolidar una trayectoria con más de 60 muestras pictóricas personales y unas 300 colectivas, junto a afamados artistas de las artes plásticas. Algunas de sus piezas permanecen en galerías de diversos países, entre las que se destacan las exhibidas en La Capilla del Hombre, en Ecuador.

En los próximos días tendrá lugar un homenaje especial a la artista, en el Taller Experimental de Gráfica de La Habana (TEGH), institución que celebra su 63 aniversario y que ha sido la casa matriz de Diana. Por eso protagonizó la presentación de la muestra el «Verano del 62» y en homenaje a sus 80 años, la excelencia artística y técnica de Diana Balboa se pondrán literalmente en evidencia, con la exposición personal -durante el mes de agosto del 2025- cuyo título dice de su inquietud creativa: «Jugando con el Futuro».

Diana comenzó a trabajar en este mágico taller desde 1967, iniciándose en el grabado. Es el lugar donde ha sido más feliz y lo ha defendido con un espíritu rebelde. Acerca de su nueva exposición, dijo: «los apasionados del arte como yo, somos conscientes de jugar con lo que amamos, porque el ser humano viene a la vida jugando, y aprende a vivir jugando».

En su homenaje estarán los más consagrados artistas de la plástica cubana, admiradores y curiosos, para reverenciar a Diana Balboa, merecedora de la Distinción por la Cultura Nacional.

Por el TEGH han pasado los más grandes exponentes de la gráfica en Cuba, desde sus fundadores, hasta los estudiantes de las artes plásticas de diferentes generaciones, algunos de los cuales hoy son afamados artistas. La tradición comenzó cuando crearon el taller litográfico, con el reciclaje de piedras calcáreas antiguas y añejas máquinas de impresión que aún funcionan, rescatadas de la otrora Compañía Litográfica de La Habana, con que hacían las anillas y diseños de las cajas de tabaco. De aquí también salen las joyas que exhibirá Diana Balboa, en ocasión de su 80 cumpleaños de vida.

Autor: teleSUR - Rosa María Fernández