Humanizarse implica Comunicarse

Por: Fernando Buen Abad

1 de agosto de 2025 Hora: 05:34

Esta historia está abierta, es, como toda semiosis viva, un proceso dialéctico inacabado, un campo en disputa, un llamado a pensar, decir y hacer lo humano desde otras claves, con otras voces, hacia otros mundos posibles. Nuestra relación entre el humanismo y la comunicación no es una línea recta ni una anécdota cultural de coyuntura; es un campo de batalla onto-semiótico, atravesado por disputas económicas y con ellas de sentido, poder, ética y estética, que requiere ser narrado, comprendido y transformado desde una perspectiva radicalmente crítica: nuestra Filosofía de la Semiosis. No se trata de rastrear únicamente los vínculos entre el pensamiento humanista y las prácticas comunicacionales, sino de problematizar dialécticamente cómo ambos procesos co-evolucionan, se transforman mutuamente y, en ciertas coyunturas, se potencian para alumbrar horizontes emancipadores o, por el contrario, para reforzar sistemas de opresión disfrazados de progreso humanitario.

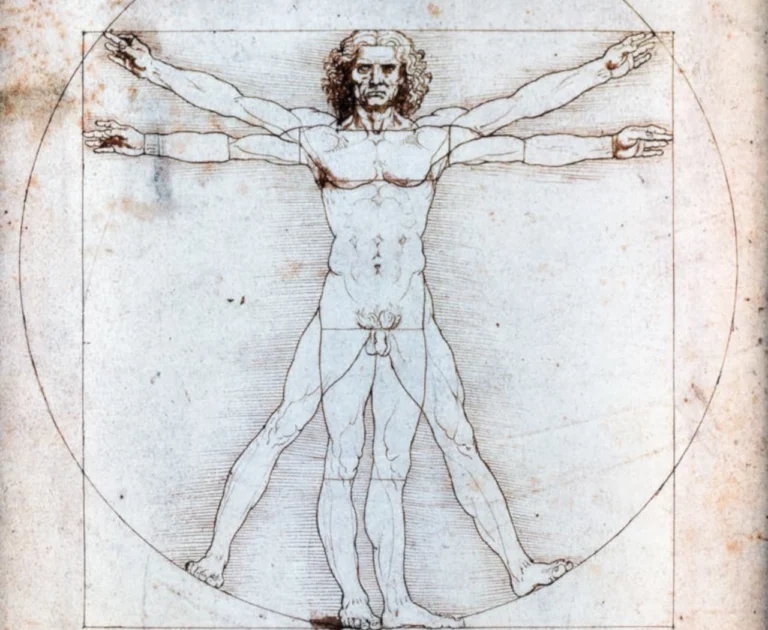

En su acepción más rigurosa el humanismo implica una construcción histórica de sentido que define lo que se entiende por “ser humano”, qué dignidades le corresponden, qué saberes lo constituyen y qué fines deben orientar su existencia. Desde la Antigüedad grecolatina, donde el concepto de paideia comenzaba a perfilar una ética formativa del ciudadano, hasta las formas renacentistas y socialistas del humanismo, se ha librado una lucha semiótica por la hegemonía del signo “humano”. Esa lucha no ha cesado. Por el contrario, se ha intensificado en el escenario contemporáneo, en el cual el capitalismoimpone una mutación poshumanista funcional a sus intereses tecnocráticos y deshumanizantes. La especie y el planeta están en riesgo.

Nuestra Filosofía de la Semiosis entiende que todo proceso de significación es también un proceso de producción material de subjetividades. La categoría “ser humano” no es una esencia metafísica ni un axioma naturalista; es un signo histórico en disputa, cargado de intereses, interpretantes y contextos, que fluctúa según las correlaciones de fuerza entre clases, pueblos, ideologías y tecnologías. Nuestrohumanismo, entonces, no es unívoco. Hay humanismos revolucionarios—como el de Marx, Gramsci, Mariátegui, Fanon o Freire— y hay “humanismos” coloniales de la hipocresía y el engaño, moralistas o filantrópicos que han servido para justificar guerras, exclusiones o paternalismos. Comprender críticamente esta polisemia del humanismo es esencial para pensar su articulación con la comunicación.

Entendemos que la comunicación es, al mismo tiempo, condición y campo del humanismo. Toda concepción de lo humano implica una concepción de la comunicación. Ningún modelo revolucionario puede sostenerse sin una teoría, explícita o implícita, del lenguaje, del intercambio simbólico y de las prácticas significantes que configuran los vínculos sociales. La comunicación, en sentido filosófico, no es sólo transmisión de mensajes; es una praxis semiótica mediante la cual se constituye la conciencia, se instituyen los valores, se reproduce la cultura y se organiza el poder.

En este sentido, el vínculo entre humanismo y comunicación no es accidental ni externo. Se trata de una relación constitutiva, dialéctica. Cada etapa del pensamiento humanista ha emergido en diálogo con modelos específicos de comunicación. El Renacimiento, por ejemplo, no habría sido posible sin la invención de la imprenta y el auge del discurso epistolar. La Ilustración se cimentó sobre una esfera pública burguesa que postulaba la racionalidad comunicativa como base del progreso. El socialismo científico articuló un humanismo de nuevo tipo con formas alternativas de comunicación militante, desde los panfletos hasta la prensa obrera. Y en nuestros días, las luchas por un nuevo orden mundial de la información y la comunicación no pueden separarse de las luchas por un humanismo descolonizador, intercultural y solidario.

Luchamos por una semiótica que combate por el sentido de lo humano emancipado y emancipador.

Nuestro campo de batalla comunicacional está atravesado por conflictos ideológicos en los que se disputa, entre otras cosas, el significado de la humanidad. Cada noticiero, cada tuit, cada serie de Netflix, cada titular de periódico, cada currículo educativo… encarna una semiosis: medios, modos y relaciones producción de sentido, una forma de nombrar y representar a lo humano, de jerarquizar vidas, de definir lo que es normal y lo que es monstruoso, lo que debe ser rescatado y lo que puede ser descartado. En ese proceso, el capital despliega un aparato semiótico-industrial que produce sentidos hegemónicos sobre el ser humano —a menudo como consumidor, individuo competitivo, emprendedor, sujeto de mérito— mientras invisibiliza o estigmatiza a los pueblos, clases, géneros y culturas que no se ajustan a su paradigma.

Nuestra Filosofía de la Semiosis, en su vertiente crítica, insiste en que estas disputas no son sólo discursivas. Son económicas y estructurales. El fetichismo de las mercancías, la espectacularización de la política, el vaciamiento de la palabra “democracia” o la naturalización del genocidio cultural son hoy síntomas de una semiosiscapitalista que opera tanto en los medios como en las subjetividades. Por eso, luchar por un humanismo emancipador implica necesariamente intervenir en el campo comunicacional, desarmar sus trampas, construir sentidos alternativos, reinventar los lenguajes, disputar las narrativas y socializar los medios.

Proponemos un humanismo de praxis comunicacional emancipadora. Si la semiosis es el terreno en el que se producen y reproducen los sentidos, entonces la comunicación no puede ser neutra. No es un medio transparente ni una técnica que pueda servir igualmente a cualquier fin. La comunicación es una praxis social e histórica que responde a estructuras, intereses y fines. Y en tanto tal, puede operar como aparato de dominación o como herramienta de emancipación. Nuestra Filosofía de la Semiosis propone un humanismo que no sea sólo declaración de principios, sino praxis comunicacional liberadora, capaz de generar condiciones para el pensamiento crítico, la organización colectiva, la memoria histórica y la construcción de nuevos mundos simbólicos. Este humanismo no puede contentarse con discursos bienintencionados. Requiere proyectos estratégicos: políticas públicas de comunicación democratizadora, alfabetización crítica, medios populares, tecnologías libres, pedagogías dialógicas y plataformas de contra-información. Y, sobre todo, requiere una ética semiótica, una ética que comprenda que toda forma de expresión conlleva responsabilidad política, que todo mensaje es una toma de partido, que todo silencio también comunica, y que toda palabra puede ser trinchera o semilla.

No hay comunicación verdaderamente humanista si no rompe con el fetichismo tecnocrático, con la dependencia tecnológica burguesa, con la mercantilización de la palabra, con el culto al rating, con la lógica publicitaria del espectáculo, con la censura a los lenguajes de las diversidades. No hay humanismo sin transformación de las condiciones materiales de producción de sentido. Y no hay Filosofía de la Semiosisque no se comprometa con la tarea de desenmascarar, denunciar, desarmar y reconstruir las estructuras simbólicas que naturalizan la barbarie.

La historia de la relación entre humanismo y comunicación no termina en el diagnóstico. Se proyecta hacia la revolución concreta de una semiósfera emancipada, donde las voces de los pueblos no sean ruinas del pasado ni folclores de mercado, sino pensamiento vivo y nuevo, crítica activa, conciencia en movimiento. Allí, la comunicación no sería una industria, sino una poética. No sería mercancía, sino derecho. No sería manipulación, sino participación. No sería ideología disfrazada de objetividad, sino lucha lúcida por el sentido común liberador. En este contexto, la Filosofía de la Semiosis no es un lujo académico ni una digresión teórica. Es una necesidad urgente. Es la brújula crítica que nos permite interpretar la guerra simbólica que se libra en todos los frentes —desde los medios hasta las escuelas, desde las redes hasta las calles— y nos dota de herramientas para intervenir, resistir y crear. Su función es descolonizar los lenguajes, desnudar los mecanismos de fetichización, reencantar la palabra, reinscribir el deseo de justicia y cultivar un humanismo que no sea abstracto ni nostálgico, sino profundamente encarnado en la praxis de los pueblos.

Humanizarse exige comunicarse. Una argumentación civilizatoria de paz, igualdad y justicia social es, en esencia, la historia de una lucha semiótica: la pugna por significar el mundo, por hacerlo inteligible, compartido y transformable. En esa travesía, la comunicación no es un simple instrumento neutro de transmisión, sino el espacio vivo donde se gesta la humanidad misma. Humanizarse, por tanto, exige comunicarse: no como un acto mecánico, sino como un proceso profundamente ético, político y estético, orientado a construir lazos sociales capaces de romper con la barbarie, la exclusión y la violencia estructural. Toda apuesta por la paz verdadera, por la igualdad sustantiva y por la justicia social debe ser una apuesta por la comunicación como fuerza civilizatoria.

Es que la condición humana es también condición comunicante. Nuestros orígenes, son incomprensibles sin las relaciones comunitarias con los otros. La conciencia de sí emerge en el diálogo, en el reconocimiento recíproco, en el intercambio simbólico. Dice Paulo Freire, el diálogo es constitutivo del ser humano: “siendo más que un simple instrumento, el diálogo es una exigencia existencial”. No hay humanidad sin diálogo; no hay conciencia sin lenguaje; no hay libertad sin semiosis. Comunicar no es sólo emitir palabras; es construir sentido colectivo, interpretar el mundo, compartir sueños y dolores, articular voluntades. Comunicar es también resistir a la deshumanización, que comienza allí donde se cancela la palabra, donde se impone el monólogo de los poderosos, donde se bloquea la participación de los pueblos en la creación de su propio relato. Comunicar es poner en común.

Hoy la barbarie también genocidio comunicacional y cultural. Sus formas más brutales de violencia, “Guerra Cognitiva” o “Batalla Cultural” como le llaman, no son solamente físicas: son semióticas. La censura, la mentira mediática, la banalización de los sufrimientos colectivos, la manipulación del lenguaje, el vaciamiento de las palabras… todo ello constituye una guerra contra la posibilidad de humanizarnos. La violencia estructural impide que las mayorías digan su verdad, cuenten su historia y construyan alternativas. La dictadura del capitalismo, en su lógica fetichista y cosificadora, tiende a convertir a los sujetos en objetos, a los ciudadanos en consumidores pasivos, a las palabras en mercancías. Se impone así una lógica de la mercancía imperial: se multiplican los medios, pero se reduce el sentido; se promueve el ruido, pero se impide el diálogo; se tolera el entretenimiento, pero se cancela el pensamiento crítico. Es un empobrecimiento civilizatorio: una humanidad que se deshumaniza al dejar de comunicarse en libertad, verdad y solidaridad.

Entendemos la Comunicación como praxis emancipadora. Frente a ello, comunicar es resistir. Y más aún: es crear. Toda transformación auténtica, toda revolución profunda, debe ser también una revolución en la manera de comunicar. No basta cambiar los contenidos: hay que cambiar los códigos, las relaciones, los horizontes. Humanizarse exige comunicarse en clave de emancipación. Esto implica, al menos, tres dimensiones: Ética: comunicación para el reconocimiento del otro como legítimo otro, para la escucha activa, para la crítica y la autocrítica. No hay paz sin respeto mutuo; no hay igualdad sin diálogo horizontal.Política: comunicación para la participación colectiva, para el ejercicio democrático de la palabra, para la organización popular. No hay justicia social sin democratización de la información y sin soberanía comunicacional. Poética: comunicación como capacidad creadora, como imaginación compartida, como sensibilidad transformadora. No hay humanidad sin estética del encuentro, sin belleza de la fraternidad.

Una paz verdadera es la presencia activa de condiciones de dignidad: trabajo, educación, salud, cultura, verdad. Y eso exige comunicar desde y para los pueblos, no desde y para las élites. La igualdad no puede ser reducida a una fórmula jurídica abstracta. Requiere romper los monopolios de la palabra, las hegemonías mediáticas, las estructuras patriarcales y coloniales que impiden la circulación equitativa del sentido. La justicia social no puede realizarse sin una comunicación crítica que visibilice las injusticias, que denuncie los privilegios, que amplifique las voces marginadas, que construya consensos desde abajo.

Nuestra civilización está en crisis. No por exceso de tecnología, sino por carencia de humanidad. El reto es civilizatorio: reconstruir los lazos sociales sobre nuevas bases, solidarias, cooperativas, dialógicas. La semiosis del capital, centrada en el lucro, en la competencia y en la alienación, debe ser reemplazada por una semiosis humanista, centrada en el bien común, en el compartir y en la emancipación.

Comunicar para humanizar es, entonces, un imperativo de la época. Y no es tarea exclusiva de periodistas o intelectuales: es una responsabilidad colectiva, cotidiana, insurgente. Desde las radios comunitarias hasta los movimientos sociales, desde las aulas hasta las calles, el derecho a comunicar debe ser también el deber de transformar.

Humanizarse exige comunicarse. Pero no de cualquier modo: exige hacerlo con amor por la verdad, con responsabilidad ética, con voluntad política y con vocación poética. Porque sólo allí donde la palabra florece libre, donde el diálogo se convierte en acto de amor, donde la comunicación es praxis de liberación, la humanidad puede reconocerse como tal.

Humanizarse exige comunicarse. Y así, paso a paso, significando y resignificando, nos vamos haciendo humanos. Una argumentación civilizatoria de paz, igualdad y justicia social. Toda emancipación verdadera comienza con un acto de comunicación. No se trata de comunicar por comunicar: se trata de liberar la palabra como fuerza de transformación. En un mundo desgarrado por desigualdades, conflictos y exclusiones estructurales, la comunicación adquiere un rol decisivo: no como vehículo neutro, sino como territorio de disputa. Humanizarse, en sentido pleno, implica participar activamente en la construcción compartida de sentido, implica abrir las compuertas del diálogo auténtico, implica rebasar los cercos del egoísmo individualista para reencontrarse en la comunidad de los que luchan por el bien común.Humanizarse no consiste en adoptar un barniz moralista, ni en practicar gestos compasivos desligados de las estructuras. Humanizar es revolucionar. Significa producir subjetividades críticas, relaciones solidarias, proyectos colectivos que se opongan a la lógica de la desposesión y la indiferencia. Humanizar es ejercer la dignidad contra la humillación, el pensamiento contra la obediencia, el sentido contra el sinsentido capitalista.

Civilizar no significa uniformar, sino dialogar en la diversidad. El colonialismo fracasó como empresa civilizatoria porque impuso un monólogo desde la fuerza. En cambio, una civilización verdaderamente humanista debe estar fundada en el diálogo entre iguales, en la polifonía de voces, en la apertura de los sentidos múltiples. Por eso, la comunicación humanizante debe ser plural, crítica, dialógica y profundamente democrática. Frente a ello, urge construir una Internacional de la Comunicación Liberadora: una comunicación que no sea mercancía, que no responda a las lógicas del lucro, que no transforme al receptor en cliente ni al emisor en influencer. Una comunicación comprometida con los pueblos, no con los anunciantes. Una comunicación que no se rinda ante los algoritmos, sino que los cuestione y los rehaga. Esa comunicación no puede ser impuesta desde arriba: debe ser gestada desde abajo, desde las organizaciones populares, desde los movimientos sociales, desde las radios comunitarias, desde las universidades públicas críticas, desde las culturas originarias, desde los feminismos populares, desde las pedagogías emancipadoras. Cada uno de esos espacios es un laboratorio vivo de nuevas formas de comunicar y, por tanto, de nuevas formas de ser humanos.

El gran robo del capitalismo no fue sólo de tierras, de cuerpos o de fuerza de trabajo: fue también un robo del relato. Se nos arrebató la capacidad de narrar nuestras propias historias. Se nos impuso una historia oficial donde los pueblos eran apenas masas manipulables, víctimas mudas o amenazas peligrosas. Recuperar el relato es recuperar el futuro. La comunicación popular es, por ello, una forma de reescribir la historia desde abajo. Es una manera de devolverle a los pueblos su condición de sujetos históricos. No se trata sólo de contar lo que pasa, sino de hacerlo desde una perspectiva propia, desde las necesidades y sueños colectivos. Se trata de resignificar la realidad con palabras propias, con imágenes rebeldes, con tonos y formas que no se ajusten a los moldes del mercado.

En América Latina, la tradición de la comunicación popular tiene raíces profundas: las radios campesinas, los periódicos obreros, los murales barriales, los centros culturales autogestionados, las pedagogías de la liberación, los foros de comunicación alternativa. Allí se gestan las formas más lúcidas y radicales de humanización comunicativa. Allí se demuestra que no hace falta ser millonario ni corporativo para construir mensajes transformadores. La comunicación popular busca el rating de la conciencia. No busca consumidores: busca compañeros. No busca likes: busca vínculos. No busca espectacularidad: busca verdad. Busca la Paz nueva, la duradera, la material y dialéctica… del dicho al hecho.

teleSUR no se hace responsable de las opiniones emitidas en esta sección.